胆汁酸(Bile acid)是胆汁的主要成分,是一类胆烷酸的总称,以钠盐或钾盐的形式存在。胆汁酸的代谢涉及合成、摄取、转运、加工、排泄和肠肝循环等一系列过程;该过程的协调、有序进行是保证体内胆汁酸正常代谢和机体稳态的重要基础。胆汁酸不仅在脂肪和脂溶性维生素的吸收、转运和分配中发挥重要的作用,而且可作为一种信号分子激活核受体继而调节胆汁酸和胆固醇的代谢,具有重要的生理功能。

一、 胆汁酸的种类

胆汁酸按结构可分为两大类:一类为游离型胆汁酸,包括胆酸、脱氧胆酸、鹅脱氧胆酸和少量的石胆酸;另一类是结合型胆汁酸,是游离胆汁酸与甘氨酸或牛磺酸结合的产物,主要包括甘氨胆酸、甘氨鹅脱氧胆酸、牛磺胆酸及牛磺鹅脱氧胆酸等。

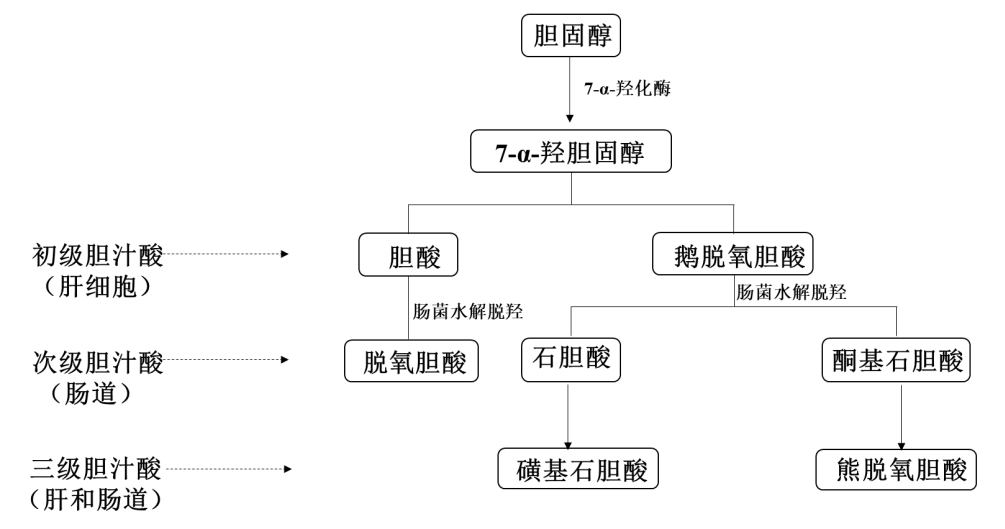

按来源可以分为初级胆汁酸、次级胆汁酸和三级胆汁酸。在肝细胞内,以胆固醇为原料直接合成的胆汁酸称为初级胆汁酸,包括胆酸和鹅脱氧胆酸;初级胆汁酸在肠道中受细菌作用,进行7α脱羟作用生成的胆汁酸,称为次级胆汁酸,包括脱氧胆酸、石胆酸和酮基石胆酸;三级胆汁酸则是重吸收次级胆汁酸在肝脏及肠道的代谢产物,包括磺基石胆酸和熊脱氧胆酸。

按疏水性特点,胆汁酸可分为亲水性和疏水性。

二、胆汁酸的生物合成:

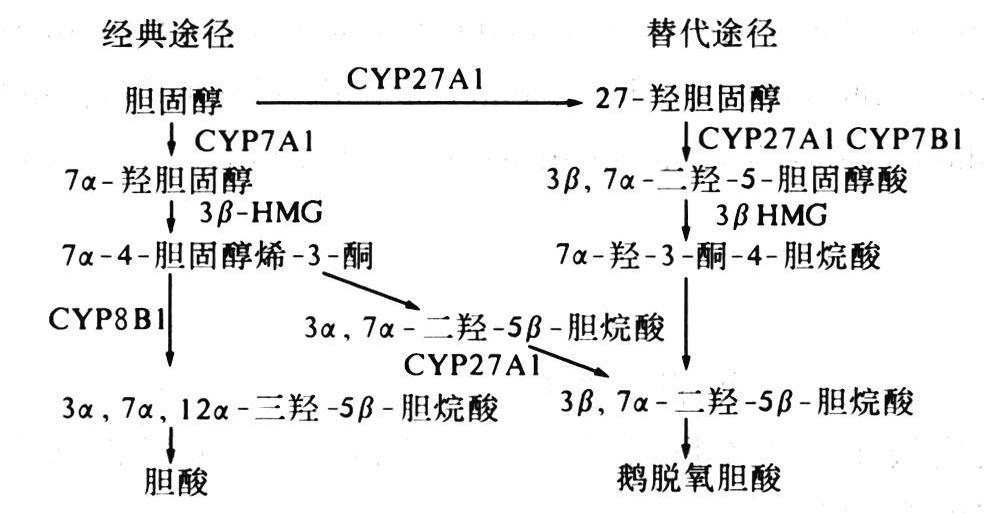

胆汁酸的合成以胆固醇为主要原料,以肝细胞为合成场所,其合成过程涉及经典途径和替代途径。经典途径是胆汁酸合成的主要途径,因为该途径的中间产物为中性胆固醇故也称中性途径。经典途径是从7α基羟化开始,7-α-羟化酶(CYP7A1)是此反应的限速酶,然后通过一系列酶促反应,分别生成胆酸和鹅脱氧胆酸,然后与牛磺酸和甘氨酸结合变成结合型初级胆汁酸,随胆汁流入胆道在胆囊贮存。胆汁酸合成的另一个途径称为替代途径,因产生酸性胆固醇故也称酸性途径。该途径占人体总胆汁酸合成的18%。由甾醇27α羟化酶(CYP27A1)和甾醇12α羟化酶启动,最终生成鹅脱氧胆酸。

三、胆汁酸的生理功能

胆汁酸有多种生理作用,最重要的是促进食物内脂类的消化和吸收。胆汁酸分子内既含有亲水性的羟基及:羧基或磺酸基,又含有疏水性烃核和甲基。亲水基团均为α型,而甲基为β型,两类不同性质的基团恰位于环戊烷多氢菲核的两侧,使胆汁酸构型上具有亲水和疏水的两个侧面。这样的构型使胆汁酸具有较强的界面活性,能降低油/水两相间的表面张力,促进脂类乳化。同时扩大脂肪和脂肪酶的接触面,加速脂类的消化。其次胆汁酸的分泌是形成胆汁流的主要推动力,以保证胆汁分泌的流畅。胆汁酸还可抑制胆固醇在胆汁中析出沉淀,防止胆固醇结石的生成。胆固醇难溶于水须掺入卵磷脂-胆汁酸盐微团中,使胆固醇通过胆道运送到小肠而不致析出。胆汁中胆固醇的溶解度与胆汁酸盐卵磷脂与胆固醇的相对比例有关。如胆汁酸及卵磷脂与胆固醇比值降低,则可使胆固醇过饱合而以结晶形式析出形成胆石。不同胆汁酸对结石形成的作用不同,鹅脱氧胆酸可使胆固醇结石溶解,而胆酸及脱氧胆酸则无此作用。

四、胆汁酸的排泄、分泌及肝肠循环

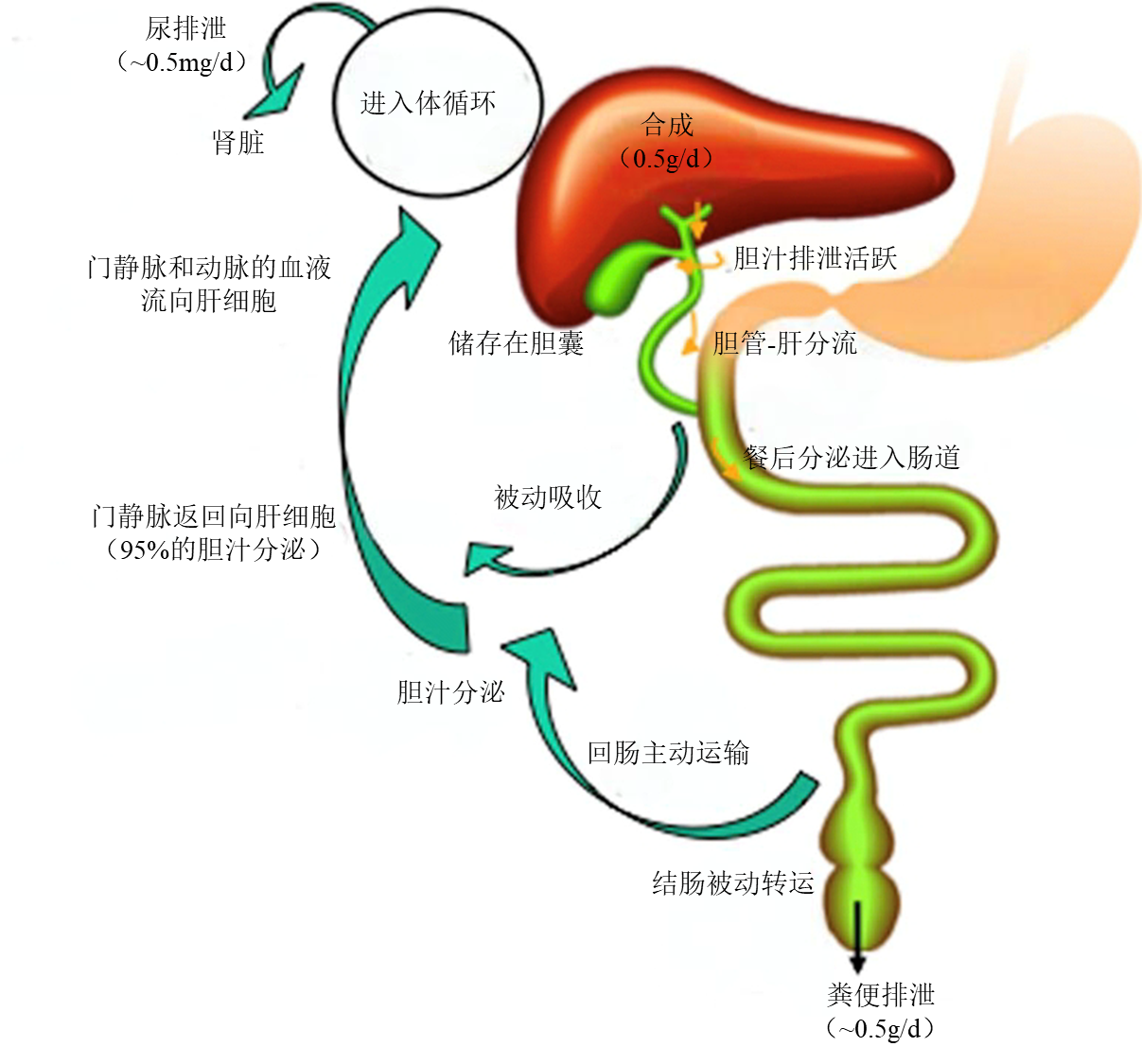

在肝脏中,胆固醇转化为胆汁酸是胆固醇分解代谢的主要途径。肠道内脂类食物的消化每日需12~32g胆汁酸,但肝脏合成胆汁酸的能力仅为0.4~0.6g。因此机体可以通过肠肝循环回收排出的胆汁酸再利用。肠道重吸收的胆汁酸均由门静脉进入肝脏,在肝脏中游离型胆汁酸再转变为结合型胆汁酸,再随胆汁排入肠腔,此过程称为“胆汁酸的肠肝循环”。胆汁从肝脏流入胆道先贮存在胆囊内。进食后胆囊收缩将胆汁排入肠道,绝大部分的胆汁酸在回肠末端吸收进入门静脉,回到肝内再利用;剩余排入结肠在细菌作用下降解为脱氧胆酸和石胆酸,脱氧胆酸大部分被分解重吸收,在肝内再度形成初级胆汁酸而石胆酸主要从粪便排出基本不吸收。胆汁酸的肝肠循环进行6~15次/d,约95%的胆汁酸回吸收进入肝脏再利用,从粪便排出0.2~0.6g/d。在胆汁淤积性疾病时,胆汁酸从胆道排出障碍,改向从肾脏排出。

五、胆汁酸含量检测

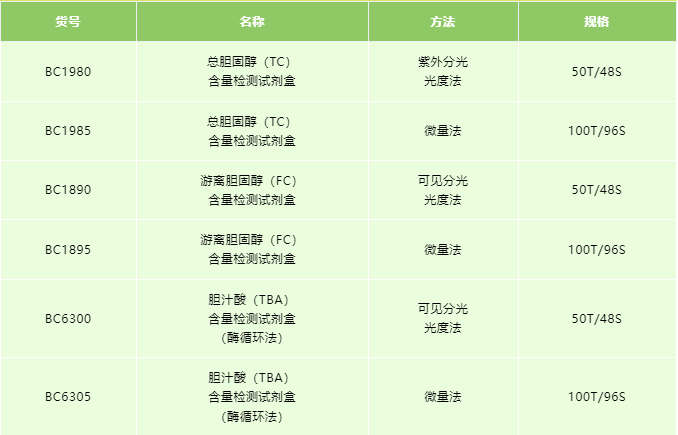

早期胆汁酸的测定方法主要包括气相色谱法、高效液相色谱法和放射免疫法等。由于这些方法测定所需样品量大、测定时间长,使临床应用受到了限制。目前主要采用酶促反应测定胆汁酸的方法。胆汁酸在3α-羟类固醇脱氢酶(3α-HSD)的催化下与硫代-NAD反应生成硫代-NADH和3α-酮类固醇,后者与NADH在3α-HSD酶的作用下生成胆汁酸和NAD,在一定的反应时间内,酶循环产生的硫代-NADH与样本中的胆汁酸浓度成正比,据此可以计算出总胆汁酸的含量。推荐使用索莱宝BC6300/BC6305总胆汁酸(TBA)含量检测试剂盒。

六、胆汁酸相关指标检测

索莱宝胆汁酸相关检测试剂盒

温馨提示

索莱宝生化试剂盒货号以“0”、“5”结尾,分别代表两类反应体系。以“0”结尾的代表试剂盒所用方法为分光光度法(反应体系约1mL),可以用分光光度计进行检测;以“5”结尾的试剂盒代表所用方法为微量法(反应体系约0.2mL),可以用分光光度计或者酶标仪进行检测。